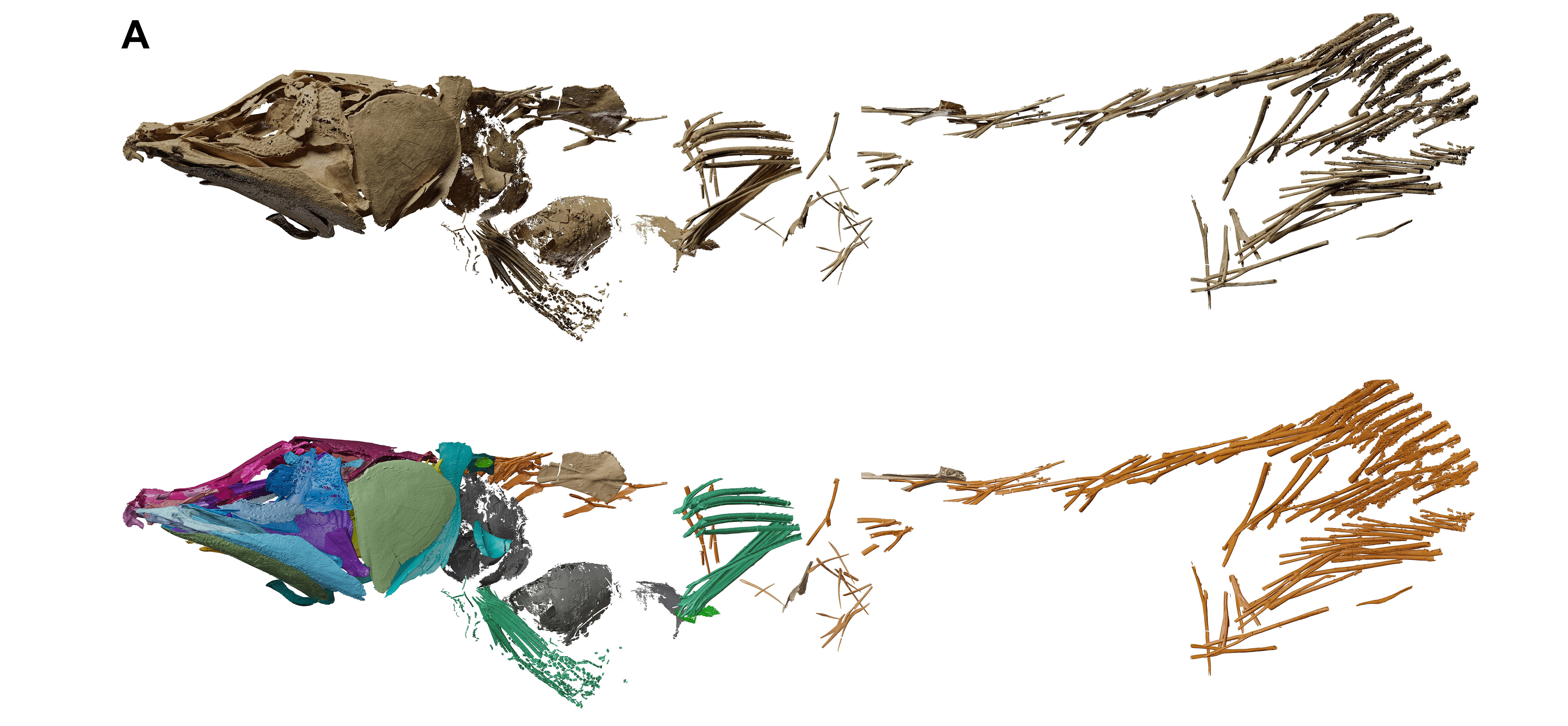

3D-Darstellung eines Exemplars von Graulia branchiodonta nach dem digitalen "Entfernen" des Gesteins.

© L. Manuelli-MHNG

Die Quastenflosser sind eigenartige Fische, von denen derzeit nur zwei Arten an der ostafrikanischen Küste und in Indonesien bekannt sind. Ein Team des Naturhistorischen Museums Genf (MHNG) und der Universität Genf (UNIGE) konnte eine zusätzliche Art identifizieren, und das mit einem zuvor nie erreichten Detailgrad. Diese Entdeckung wurde durch die Nutzung des European Synchrotron in Grenoble, eines Teilchenbeschleunigers zur Materialanalyse, ermöglicht. Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht.

Die Fossilisation ist ein Prozess, der die Erhaltung von Pflanzen und Tieren in Gesteinen über Hunderte von Millionen Jahren ermöglicht. Im Laufe dieser Zeit verschlechtern geologische Umwälzungen oft die Qualität der Fossilien, und Paläontologen müssen viel Aufwand und Vorstellungskraft aufwenden, um die Lebewesen so zu rekonstruieren, wie sie zu Lebzeiten aussahen.

Ein Team von Paläontologen des MHNG und der UNIGE, in Zusammenarbeit mit Forschenden des Senckenberg Forschungsinstituts und Naturmuseums Frankfurt am Main (Deutschland) sowie des European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble (Frankreich), hat nun eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass einige Fossilien von Quastenflossern, die 240 Millionen Jahre alt sind, so feine Skelettdetails aufweisen, dass sie ohne den Einsatz eines Synchrotrons nicht hätten erkannt werden können.

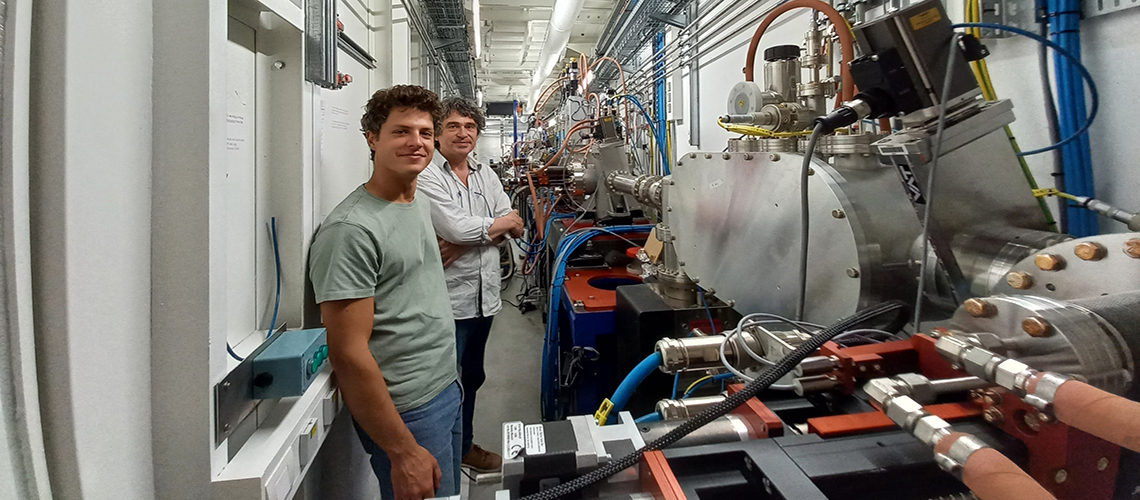

Luigi Manuelli (UNIGE) und Lionel Cavin (MHNG) am Synchrotron in Grenoble (ESRF).

© K. Dollman

Quastenflosser sind Fische, von denen es heute nur zwei bekannte Arten gibt, und die—mit wenigen Ausnahmen—seit mehr als 400 Millionen Jahren eine langsame evolutionäre Entwicklung durchlaufen haben. Die von dem internationalen Forschungsteam untersuchten Fossilien wurden in Tonknollen aus der mittleren Trias in der Nähe von Saverne in Frankreich, in Lothringen, gefunden. Die Exemplare, die etwa 15 Zentimeter lang sind, sind in drei Dimensionen konserviert.

Einige dieser Fossilien wurden am Synchrotron ESRF in Grenoble analysiert. Dieses Instrument ist ein Elektronen-Beschleuniger, in dem Elektronen in einem 320 Meter großen Ring kreisen und dabei Röntgenstrahlen—sogenannte Synchrotronstrahlung—erzeugen. Diese Strahlung wird genutzt, um Materie zu untersuchen, und ermöglicht es unter anderem, Bilder von in Gestein eingebetteten Fossilien zu erstellen. Nach Hunderten von Stunden Arbeit, bei der die Knochen des Skeletts virtuell am Computer isoliert wurden, ergeben sich 3D-Modelle der Fossilien, die einfach untersucht werden können.

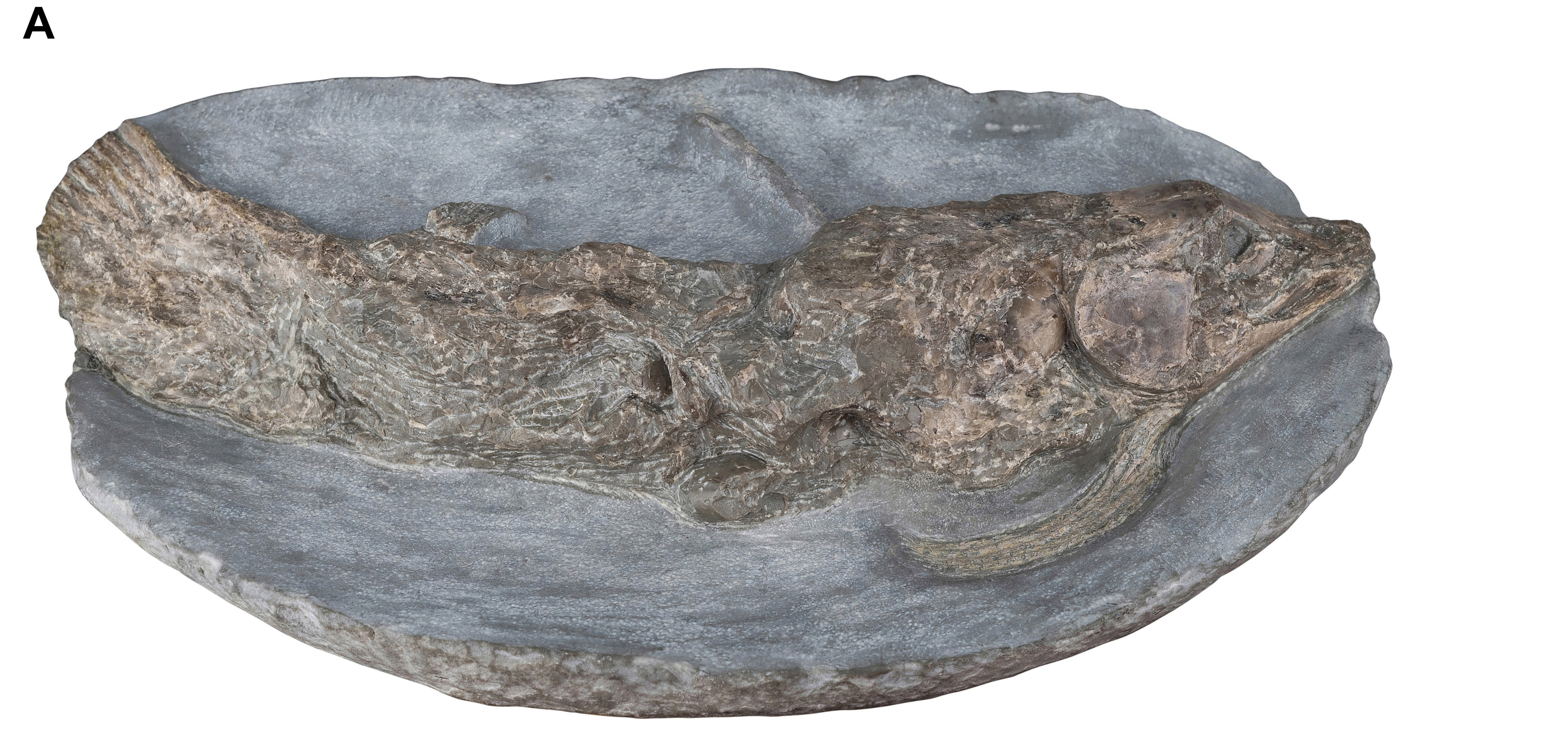

Quastenflosserfossil, teilweise aus dem umgebenden Gestein freigelegt.

© P. Wagneur - MHNG

Luigi Manuelli, damals Doktorand am Department für Genetik und Evolution der UNIGE sowie am Naturhistorischen Museum Genf im Team des Paläontologen Lionel Cavin, führte diese Arbeit im Rahmen eines Projekts durch, das vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt wurde. Die erzielten Ergebnisse ermöglichen eine Rekonstruktion des Skeletts dieser Fische mit einem Detailgrad, der für diesen Typ von Fossilien bisher unerreicht war. Es handelt sich dabei um eine neue Art mit dem Namen Graulia branchiodonta, in Anlehnung an den Graoully, einen Drachen aus der lothringischen Folklore, und unter Bezugnahme auf die großen Zähne, die diese Fische an ihren Kiemen besitzen.

Die untersuchten Exemplare sind Jungtiere, die sich unter anderem durch stark entwickelte Sinneskanäle auszeichnen. Vermutlich handelte es sich um eine wesentlich aktivere Art im Vergleich zu Latimeria, dem heutigen Quastenflosser, dessen Verhalten als sehr träge gilt. Graulia besaß zudem eine große Schwimmblase, deren Funktion entweder atemtechnisch, auditiv oder zur Regulierung des Auftriebs diente. Diese ungewöhnliche Eigenschaft wird derzeit von dem Team aus Genf untersucht und wird zweifellos weitere Überraschungen zutage fördern.

3D-Darstellung von Graulia branchiodonta-Exemplaren nach digitalem Entfernen des Gesteins.

© L. Manuelli - MHNG

Das Team des Naturhistorischen Museums Genf setzt die Untersuchung von Quastenflossern aus der Trias fort, die nur wenige Millionen Jahre nach dem größten Massenaussterben der letzten 500 Millionen Jahre lebten. Dabei werden neue, an verschiedenen Orten der Welt entdeckte Fossilien beschrieben. Sie interessieren sich sowohl für deren erstaunliche morphologische Eigenschaften als auch für genetische Zusammenhänge, basierend auf dem Vergleich mit den Genomen heutiger Wirbeltiere.