Um die Frage zu klären, untersuchten Forscher des Institut Pasteur und des CNRS in Zusammenarbeit mit Psychiatern des GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, des Inserm und des CEA die Amygdala und beobachteten deren Funktionsweise während depressiver Episoden. Dabei fanden sie heraus, dass der depressive Zustand zu einer Beeinträchtigung spezifischer neuronaler Schaltkreise führt, wobei die Aktivität der Neuronen, die an der angenehmen Wahrnehmung positiver Reize beteiligt sind, abnimmt, während diejenigen, die für die Wahrnehmung negativer Reize verantwortlich sind, überaktiviert werden.

Diese Ergebnisse, die helfen könnten, neue Medikamente für Patienten zu entwickeln, die auf herkömmliche Behandlungen nicht ansprechen, wurden im September 2024 im Fachjournal Translational Psychiatry veröffentlicht.

Zwischen 15 und 20 % der Bevölkerung durchlaufen irgendwann in ihrem Leben eine depressive Episode1, also „einen Zustand tiefer Verzweiflung, der andauert“. Doch 30 % der depressiven Patienten sprechen nicht auf die herkömmlichen medikamentösen Behandlungen wie Antidepressiva an.

Um neue Therapien zu entwickeln, ist es daher unerlässlich, die Mechanismen, die dem depressiven Zustand zugrunde liegen – insbesondere jene, die einen „Negativitäts-Bias“ auslösen – besser zu verstehen. Tatsächlich führt die Depression dazu, dass die Patienten die Welt und sämtliche sensorischen Reize übermäßig negativ wahrnehmen – angenehme Reize werden weniger ansprechend und unangenehme Reize aversiver –, was die Entwicklung und das Fortbestehen der depressiven Symptome begünstigt.

Inzwischen ist bekannt, dass die Amygdala eine Rolle bei der Bewertung des emotionalen Wertes von Umweltreizen spielt, die wiederum Anziehung oder Abneigung auslöst, und dass sie auch an der Depression beteiligt ist.

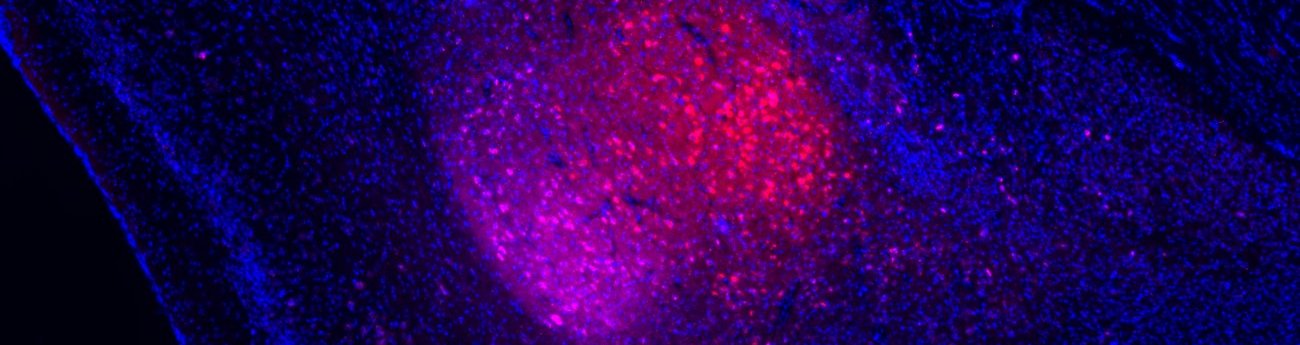

Depression: Eine Fehlfunktion bestimmter Neuronen in der Amygdala könnte der Ursprung der negativen Umweltwahrnehmung sein. Dieses Foto zeigt die basolaterale Amygdala einer Maus. Mit Hilfe von Fluoreszenzmarkern lassen sich die Neuronen, die für die Kodierung negativer Reize zuständig sind (violett), und die Neuronen, die überwiegend für die Kodierung positiver Reize zuständig sind (rot), erkennen.

© Claire-Hélène De Badts, Institut Pasteur

„Erst kürzlich wurde die Rolle bestimmter neuronaler Schaltkreise in der Amygdala bei der positiven oder negativen Wahrnehmung von Umweltreizen nachgewiesen. Doch wir hatten noch nie zuvor die Beeinträchtigung dieser Schaltkreise während einer depressiven Episode beobachtet.“ erklärt Mariana Alonso, Mitverfasserin der Studie und Leiterin der Gruppe Emotionale Schaltkreise am Laboratorium Wahrnehmung und Aktion des Institut Pasteur.

Um mehr über die Beteiligung dieser Schaltkreise am Negativitäts-Bias zu erfahren, untersuchten Forscher des Institut Pasteur und des CNRS in Zusammenarbeit mit Psychiatern des GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, des Inserm und des CEA die Aktivität der Amygdala an einem murinen (Mäuse-)Depressionsmodell.

Ähnlich wie bei depressiven bipolaren Patienten zeigen diese Mausmodelle ein sogenanntes Angst- und Stressverhalten (vernachlässigen die Körperpflege, bleiben an den Wänden, suchen Zuflucht in der Dunkelheit) und reagieren auf olfaktorische Reize mit einem negativen Valenzbias (sie werden von Duftstoffen, wie weiblichem Urin, die für männliche Mäuse normalerweise attraktiv sind, wenig angezogen, und sind stark abgestoßen von Raubtiergerüchen).

„Um die Funktionsweise der Amygdala während einer Depression zu untersuchen, haben wir die Aktivität bestimmter neuronaler Netzwerke gemessen, die an der mehr oder weniger negativen Interpretation von olfaktorischen Reizen beteiligt sind“, erklärt Mariana Alonso. Die Wissenschaftler konnten dabei feststellen, dass in einem depressiven Zustand die Neuronen, die überwiegend an der Kodierung positiver Reize beteiligt sind, weniger aktiv sind als gewöhnlich, während die Neuronen, die überwiegend negative Reize kodieren, stark aktiviert werden.

Mit anderen Worten: Depression scheint eine Fehlfunktion der in der Amygdala an der Kodierung von Umweltreizen beteiligten Schaltkreise zu verursachen, was wiederum den für Depression charakteristischen Negativitätsbias fördert.

Diese Daten sind äußerst wertvoll für die Entwicklung neuer Behandlungen für depressive Menschen, aber auch für Menschen mit bipolaren Störungen, die von übermäßig langen und intensiven Stimmungsschwankungen betroffen sind. „Es ist uns gelungen, bei Mäusen den durch die Depression induzierten negativen emotionalen Bias und das damit verbundene depressive Verhalten zumindest teilweise umzukehren, indem wir die Neuronen, die an der positiven Kodierung von Umweltreizen beteiligt sind, überaktiviert haben. Dies ist eine interessante Spur, die es für die Entwicklung neuer Behandlungen zu verfolgen gilt“, betont Mariana Alonso.

„Wir untersuchen derzeit beim Menschen, ob die Genesung von einer depressiven Episode von der Wiederherstellung der Aktivierung dieser neuronalen Netzwerke abhängt“, schließt Chantal Henry, Professorin für Psychiatrie an der Universität Paris, Psychiaterin am Krankenhaus Sainte-Anne und Forscherin der Abteilung Wahrnehmung und Aktion am Institut Pasteur.