Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le mammouth laineux pourrait bientôt refaire surface grâce aux avancées en génétique.

Image d'illustration Pixabay

Le processus de dé-extinction commence par l'extraction d'échantillons d'ADN de l'espèce disparue. Parfois, il s'agit du génome complet ; d'autres fois, les gènes de l'espèce éteinte sont insérés dans le génome d'un animal vivant. Ensuite, par transfert nucléaire, cette séquence est implantée dans un ovule d'une espèce vivante proche, dont l'ADN original a été retiré. L'animal résultant est génétiquement similaire à l'espèce disparue.

Des succès partiels ont déjà été enregistrés. En 2003, une sous-espèce de bouquetin des Pyrénées, le bucardo, a été clonée, mais le nouveau-né est décédé peu après. En 2013, des embryons de grenouille à incubation gastrique australienne ont été créés, bien qu'aucun n'ait survécu jusqu'au stade de têtard.

Les progrès récents suggèrent que la dé-extinction pourrait devenir réalité d'ici une décennie. Parmi les candidats, le mammouth laineux, disparu il y a environ 4 000 ans, pourrait être ressuscité grâce à de l'ADN bien conservé dans le pergélisol. Une entreprise américaine, Colossal Biosciences, prétend produire ses premiers 'éléphants-mammouths' d'ici 2028.

Le dodo, oiseau emblématique de l'île Maurice, est un autre candidat. Disparu au 17e siècle à cause de la colonisation européenne, son ADN a été séquencé en 2022. Cependant, des épreuves techniques, comme l'introduction de diversité génétique, restent à surmonter.

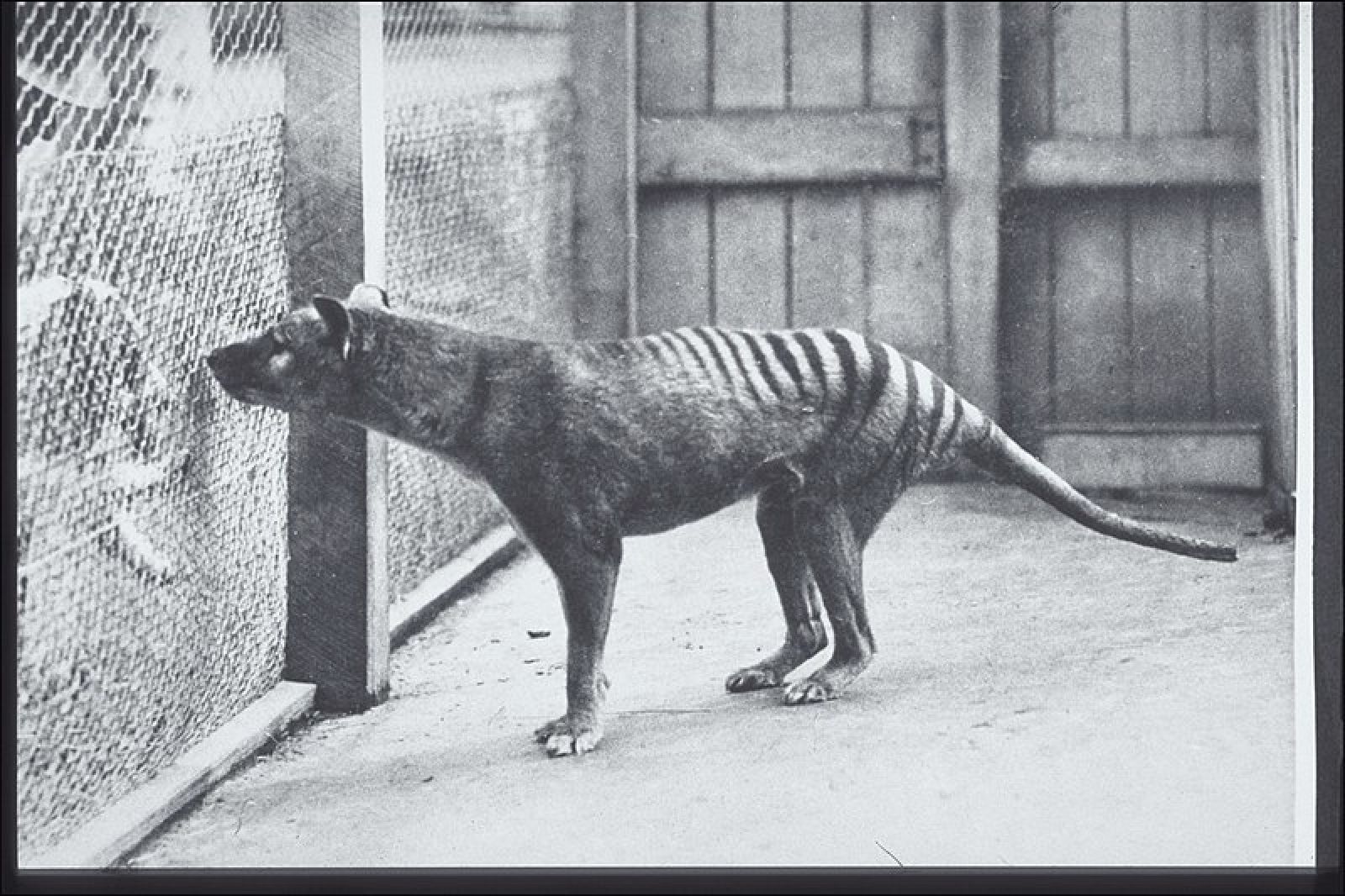

Le tigre de Tasmanie, un marsupial carnivore, est également sur la liste. Disparu dans les années 1930, son ADN a été séquencé en 2017. Les scientifiques travaillent à surmonter les obstacles pour donner naissance à un bébé thylacine.

Le pigeon voyageur d'Amérique du Nord est un autre candidat. Disparu en 1914, son ADN a été séquencé, mais il est trop fragmenté pour une résurrection exacte. Une entreprise prévoit d'introduire des fragments d'ADN dans des pigeons modernes pour créer des oiseaux ressemblant à l'espèce disparue.

Enfin, l'aurochs, ancêtre sauvage des bovins modernes, pourrait être ramené à la vie par rétro-croisement, une méthode qui ne nécessite pas de génie génétique. Des projets en Europe visent à recréer un animal ressemblant à l'aurochs en sélectionnant des bovins avec des traits ancestraux.

Comment fonctionne la dé-extinction ?

La dé-extinction commence par l'extraction d'ADN d'espèces disparues, souvent à partir de spécimens bien conservés. Cet ADN est ensuite inséré dans le génome d'une espèce vivante proche. Le transfert nucléaire permet de créer un embryon génétiquement similaire à l'espèce éteinte.

Les épreuves techniques sont nombreuses, notamment la fragmentation de l'ADN ancien et la nécessité de créer une diversité génétique pour éviter une population de clones. Les scientifiques utilisent des techniques pour surmonter ces obstacles.

Les succès partiels, comme le clonage du bucardo en 2003, montrent que la dé-extinction est possible, bien que difficile. Les progrès récents en génétique laissent espérer des avancées majeures dans les années à venir.

Quels sont les enjeux éthiques de la dé-extinction ?

La dé-extinction soulève des questions éthiques importantes. Ressusciter des espèces disparues pourrait perturber les écosystèmes actuels. Les animaux ressuscités pourraient ne pas s'adapter à leur nouvel environnement.

De plus, les ressources consacrées à la dé-extinction pourraient être utilisées pour protéger les espèces menacées. Certains critiques estiment que l'argent serait mieux dépensé dans la conservation des espèces existantes.

Enfin, il y a des questions sur le bien-être des animaux ressuscités. Ces animaux pourraient souffrir de problèmes de santé dus à des anomalies génétiques. Les scientifiques doivent peser soigneusement les avantages et les inconvénients de la dé-extinction.