Des scientifiques réveillent un organisme endormi depuis 7000 ans 🧬

Publié par Cédric,

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: The ISME Journal

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: The ISME Journal

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Cette découverte, publiée dans The ISME Journal, a été réalisée par une équipe internationale dirigée par l'Institut Leibniz. Les scientifiques ont extrait des carottes de sédiments dans les profondeurs de la mer Baltique, où des algues microscopiques étaient préservées dans un état de dormance, privées de lumière et d'oxygène depuis près de 7 000 ans.

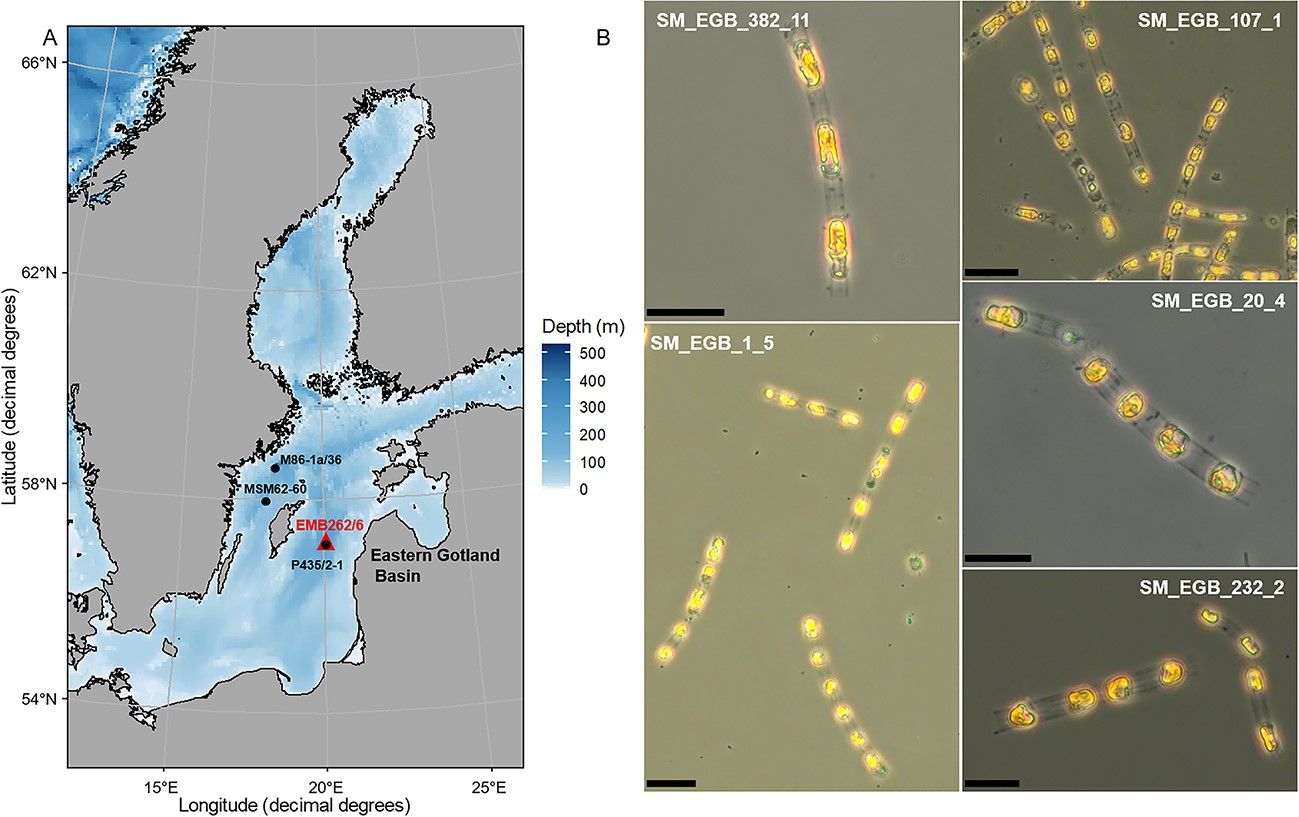

A - Carte de la mer Baltique montrant le site d'échantillonnage de sédiments dans le bassin oriental de Gotland (triangle) à 240 m de profondeur.

B - Images de différentes souches colorées au Lugol de S. marinoi ressuscitées après des périodes de dormance allant de 3 à 6871 ans. Échelle = 20 µm.

Une plongée dans le passé marin

Les organismes dormants, comme ces microalgues, peuvent survivre à des conditions extrêmes en ralentissant leur métabolisme. Enfouis dans les sédiments, ils forment des archives naturelles des écosystèmes passés. Les chercheurs ont isolé des souches de Skeletonema marinoi, une diatomée commune, à partir de différentes couches géologiques.

L'analyse génétique a révélé des variations entre les populations anciennes et modernes, témoignant d'une adaptation progressive. Les algues ressuscitées ont retrouvé une activité photosynthétique normale, avec des performances comparables à celles de leurs descendants actuels.

Cette méthode, surnommée "écologie de résurrection", permet d'étudier directement des organismes du passé plutôt que de se fier uniquement aux fossiles. Les sédiments marins agissent comme une capsule temporelle, préservant des informations sur les conditions environnementales anciennes.

Un outil pour comprendre le futur

Les algues réactivées, âgées de jusqu'à 6 871 ans, ont montré une croissance stable et une production d'oxygène intacte. Ces résultats suggèrent une remarquable résistance des mécanismes biologiques malgré des millénaires d'inactivité. Les chercheurs envisagent désormais des expériences pour tester leur réaction à différents scénarios climatiques.

En comparant les souches anciennes et modernes, les scientifiques espèrent mieux cerner les impacts des changements passés sur le phytoplancton. Cette approche pourrait éclairer les prévisions sur l'évolution des écosystèmes marins face au réchauffement actuel.

L'étude démontre aussi l'utilité des sédiments pour retracer l'histoire génétique des espèces. Les prochaines étapes incluront l'analyse approfondie des adaptations survenues au fil des millénaires.

Pour aller plus loin: Qu'est-ce que la dormance chez les microalgues ?

La dormance est un mécanisme de survie répandu dans le monde vivant, permettant aux organismes de traverser des périodes défavorables. Chez les microalgues comme Skeletonema marinoi, cet état se caractérise par la formation de cellules spécialisées, dotées de parois épaisses et de réserves énergétiques. Ces "stades dormants" peuvent résister à l'absence de lumière, d'oxygène ou à des températures extrêmes.

Lorsque les conditions environnementales redeviennent propices, ces cellules enclenchent un "réveil" métabolique. Ce processus implique la réactivation progressive des fonctions cellulaires, notamment la photosynthèse et la division. Contrairement à une simple pause, la dormance requiert des adaptations physiologiques complexes, comme la production de protéines protectrices.

Les scientifiques distinguent cette stratégie de la sporulation ou de l'hibernation. Chez les microalgues, elle est souvent liée aux cycles saisonniers: en hiver, les cellules s'enfoncent dans les sédiments pour échapper au gel, puis remontent au printemps. Certaines souches peuvent toutefois rester inactives pendant des millénaires, comme l'a révélé l'étude en mer Baltique.

Cette capacité soulève des questions sur les limites de la vie. Comment ces organismes maintiennent-ils leur intégrité cellulaire si longtemps ? Leurs mécanismes de réparation restent-ils actifs ? Autant de pistes explorées par la "résurrection écologique", qui utilise ces microalgues comme modèles pour étudier la longévité extrême.