Nébuleuse Messier 17, une rose cosmique aux dénominations multiples

Publié par Redbran,

Source: ESOAutres langues:

Source: ESOAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

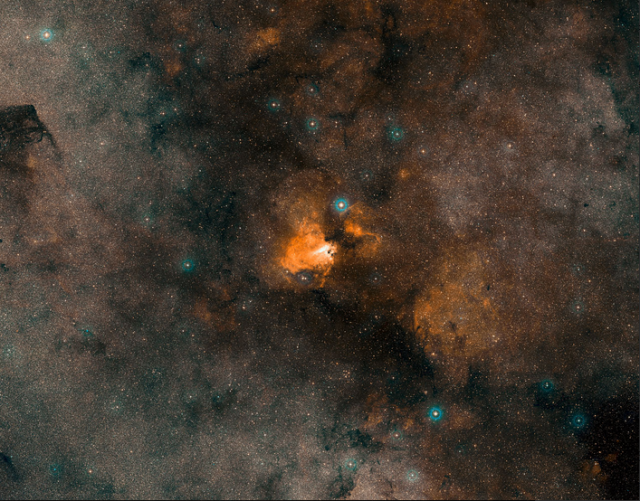

La nébuleuse qui figure sur cette image est dotée de multiples appellations qui lui ont été attribuées au fil des époques d'observation. Officiellement baptisée Messier 17, elle est également surnommée: la Nébuleuse Omega, la Nébuleuse du Cygne, la Nébuleuse du Cocher, la Nébuleuse du Fer à Cheval, et – par les amoureux de la mer, la Nébuleuse du Homard.

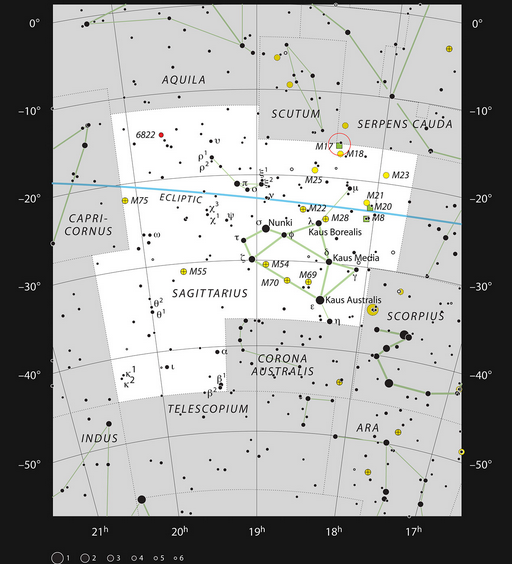

Messier 17 se situe à quelque 5500 années-lumière de la Terre dans la constellation du Sagittaire, à proximité du plan de la Voie Lactée. Cet objet couvre une zone étendue du ciel – ses nuages de gaz et de poussière, qui donnent continûment naissance à de nouvelles étoiles, s'étendent sur près de 15 années-lumière. La vue panoramique figurant sur l'image révèle la présence de nombreuses étoiles en avant-plan, à l'intérieur ainsi qu'à l'arrière-plan de Messier 17.

La nébuleuse présente l'aspect d'une structure complexe de couleur rouge-rosée. Cette coloration résulte de la présence de gaz d'hydrogène chauffé par le rayonnement utraviolet en provenance des étoiles bleues de courte durée de vie récemment formées au sein de Messier 17. Au centre, les couleurs sont plus pâles, au point de tirer parfois sur le blanc. Cette couleur blanche est bel et bien réelle: elle résulte de la superposition de la lumière issue du gaz chaud et de la lumière stellaire réfléchie par la poussière.

Le gaz de la nébuleuse est supposé doté d'une masse supérieure à 30 000 masses solaires. Il abrite un amas ouvert de 35 étoiles baptisé NGC 6618 [1]. Toutefois, le nombre d'étoiles contenues dans cette nébuleuse est bien supérieur – 800 d'entre elles peuplent sa région centrale tandis que d'autres, en plus grand nombre, naissent dans ses régions périphériques.

Le long de ce ruban rose figurent des régions plus sombres constituées de poussière qui absorbe la lumière. Cette matière rayonne également: sombre dans le domaine visible, elle apparaît brillante au travers des caméras infrarouges.

La nébuleuse tient son appellation officielle du chasseur de comète français Charles Messier qui, en 1764, l'inséra en 17ème position de son célèbre catalogue d'objets astronomiques [2]. Même dotée d'une appellation aussi neutre que Messier 17, cette nébuleuse fleurie demeure éblouissante.

Cette séquence de zoom vidéo nous emmène d'une vue étendue des régions centrales et brillantes de la Voie Lactée vers une vue rapprochée de la zone de formation d'étoiles Messier 17, lumineuse. La vue finale, très détaillée, a été acquise par le télescope MPG/ESO de 2,2 mètres installé à l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili.

Crédit: ESO, N. Risinger (skysurvey.org), DSS. Music: Johan Monell (http://www.johanmonell.com)

Crédit: ESO, N. Risinger (skysurvey.org), DSS. Music: Johan Monell (http://www.johanmonell.com)

Cette vidéo nous offre une vue rapprochée de la région de formation d'étoiles Messier 17, teintée de rose. L'image a été acquise par la Caméra à Grand Champ du télescope MPG/ESO de 2,2 mètres installé à l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili. Elle constitue l'une des images les plus détaillées à ce jour de la nébuleuse dans son intégralité, et révèle les moindres contours des nuages de gaz et de poussière ainsi que les jeunes étoiles qui la constituent.

Crédit: ESO, Music: Johan Monell (http://www.johanmonell.com)

Crédit: ESO, Music: Johan Monell (http://www.johanmonell.com)

Notes:

[1] Cette appellation désigne parfois l'intégralité de la région de formation stellaire.

[2] Cet objet fut découvert en 1745 par l'astronome Jean Philippe de Chéseaux – à cette époque, sa découverte ne fit pas grand bruit. Messier le redécouvrit puis le catalogua, quelque 20 ans plus tard.