L'humain a presque la taille et le poids idéal pour atteindre une vitesse maximale: les chiffres 🏃♂️

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une équipe de chercheurs a tenté de répondre à cette énigme en simulant des modèles humains de différentes tailles. Grâce à un modèle informatique, ils ont pu faire varier la taille de l'humain virtuel, de la taille d'une souris à celle d'un cheval, et observer les conséquences sur la vitesse maximale atteignable.

Ce modèle, développé depuis les années 2000 avec le logiciel OpenSim, reproduit fidèlement les os, muscles et tendons du corps humain. Utilisé dans de nombreux domaines de recherche, il permet d'étudier les mouvements humains et de simuler les effets de la chirurgie. En 2019, des chercheurs belges ont poussé la simulation encore plus loin en demandant à ce modèle de trouver les combinaisons musculaires idéales pour atteindre une vitesse donnée, sans intervention humaine.

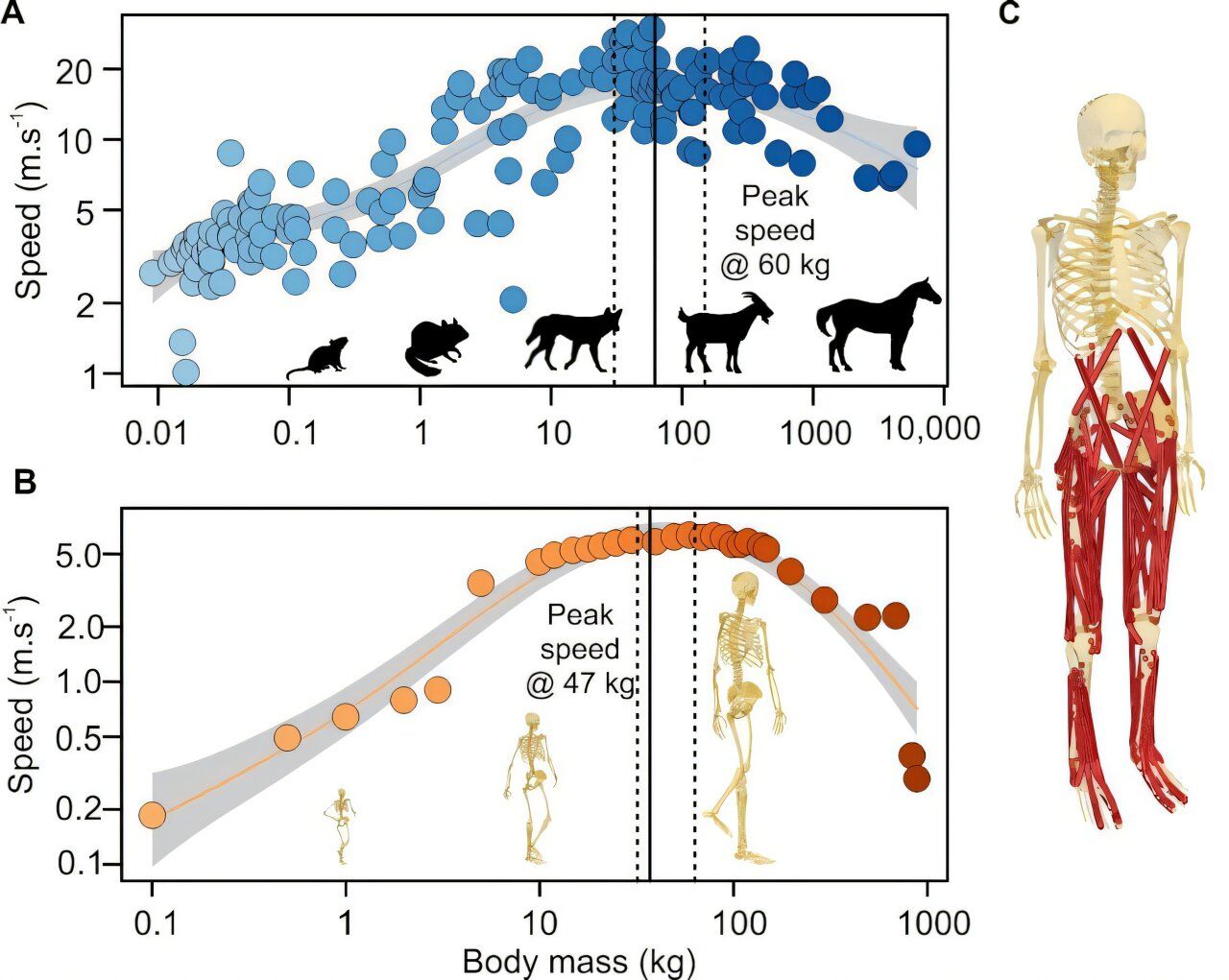

Dans le cadre de cette nouvelle étude, les scientifiques ont fait varier la taille du modèle, de 100 grammes à 2 000 kg. Ils ont ainsi découvert que les modèles les plus massifs ne pouvaient pas se déplacer, tandis que ceux de 900 kg étaient proches des limites du mouvement humain. Le modèle atteignant la plus grande vitesse pesait environ 47 kg.

La clé réside dans la force musculaire nécessaire pour atteindre des vitesses élevées. Plus l'animal est grand, plus il est difficile pour ses muscles de produire une force suffisante pour se propulser rapidement. En effet, les muscles de plus grandes tailles possèdent une aire transversale réduite par rapport à leur masse, ce qui limite leur efficacité.

Les animaux de taille intermédiaire, comme le guépard, atteignent en général les vitesses les plus élevées. Des modèles informatiques de l'humain, redimensionnés pour des tailles allant de celle d'une souris à celle d'un cheval, révèlent un schéma similaire. Cela met en évidence les raisons biomécaniques sous-jacentes.

À l'inverse, les modèles miniatures, bien que dotés de muscles relativement plus forts, peinent à rester en contact avec le sol en raison de leur faible masse. Ils doivent adopter une posture plus basse pour générer assez de force sans quitter le sol, limitant ainsi leur vitesse de course.

Ainsi, ce compromis entre force au sol et fréquence de foulée favorise une taille intermédiaire, où la masse est parfaitement équilibrée. Pour les humains, cette taille optimale se situe autour de 47 kg.

Ces recherches suggèrent que l'évolution a déjà atteint un équilibre entre vitesse et masse corporelle chez l'humain.