Des chercheurs réussissent à dater ce squelette hybride Humain-Néandertal 🦴

Publié par Cédric,

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Science Advances

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Auteur de l'article: Cédric DEPOND

Source: Science Advances

Autres langues: EN, DE, ES, PT

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

L'enfant de Lapedo, dont les restes ont été retrouvés dans un abri sous roche au Portugal, présente une combinaison unique de traits physiques. Son menton proéminent évoque les humains modernes, tandis que ses jambes courtes et trapues rappellent celles des Néandertaliens. Cette mosaïque morphologique a fait de lui un sujet d'étude incontournable pour comprendre les interactions entre ces deux espèces. Cependant, dater précisément ses restes s'est avéré un enjeu de taille, en raison de la contamination des os et des limites technologiques de l'époque.

Une datation innovante pour un mystère ancien

Les premières tentatives de datation au radiocarbone, réalisées il y a plusieurs décennies, avaient donné des résultats imprécis, variant entre 20 000 et 26 000 ans. Ces incertitudes étaient dues à la contamination des échantillons par des racines et d'autres matières organiques. Pour contourner ces obstacles, les chercheurs ont utilisé une technique innovante appelée datation au radiocarbone spécifique aux composés (CSRA). Cette méthode cible un acide aminé rare, l'hydroxyproline, présent presque exclusivement dans le collagène osseux, garantissant ainsi des résultats fiables.

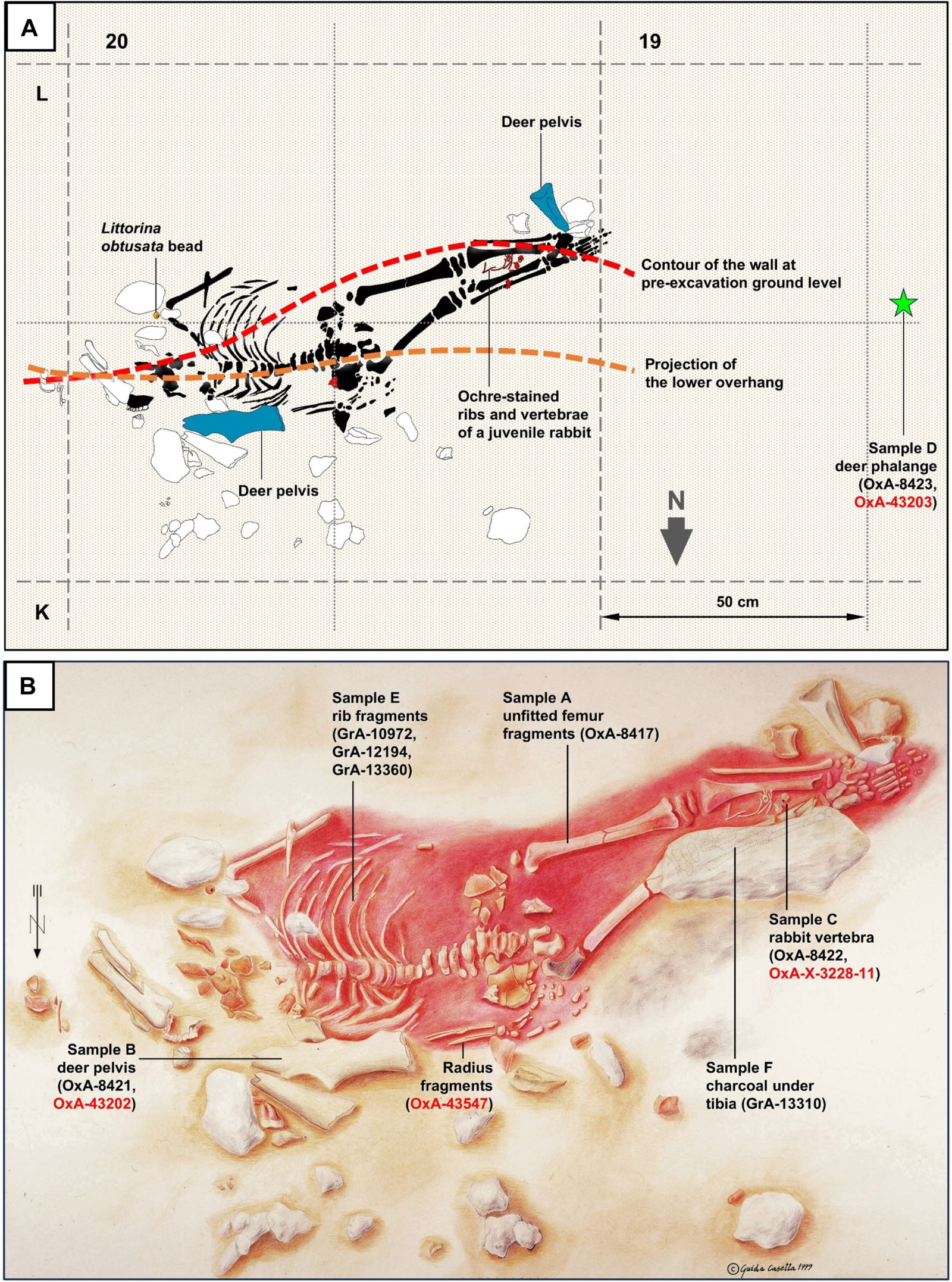

Grâce à cette approche, l'équipe a pu établir que l'enfant de Lapedo a vécu entre 25 830 ans et 26 600 ans av. J.-C, soit il y a environ 28 000 ans. Cette datation précise confirme que l'enfant appartenait à la culture gravettienne, une période marquée par une coexistence entre humains modernes et Néandertaliens en Europe. Les chercheurs ont également découvert que certains éléments de la sépulture, comme le charbon de bois et les os de cerf, étaient plus anciens que l'enfant, suggérant des pratiques funéraires.

Cette avancée technologique ouvre de nouvelles perspectives pour l'archéologie. En réduisant les risques de contamination, la méthode CSRA permet de dater avec précision des échantillons mal conservés, comme ceux de l'enfant de Lapedo. Elle pourrait être appliquée à d'autres sites préhistoriques, offrant une vision plus claire des mouvements et des interactions des populations anciennes. Ainsi, cette découverte ne résout pas seulement une énigme vieille de plusieurs décennies, mais elle pave également la voie pour de futures recherches sur notre passé évolutif.

Un éclairage sur les interactions entre espèces

La découverte de l'enfant de Lapedo a joué un rôle clé dans la compréhension des croisements entre humains modernes et Néandertaliens. À l'époque de sa découverte, l'idée d'un tel métissage était controversée, car les preuves génétiques manquaient. Aujourd'hui, les analyses ADN ont confirmé que ces interactions ont bien eu lieu, laissant une trace dans le génome des populations modernes, qui contiennent entre 1 et 3 % d'ADN néandertalien. L'enfant de Lapedo incarne ainsi un moment charnière de l'histoire évolutive humaine.

A) Plan indiquant la position des échantillons datés, avec les numéros de laboratoire en rouge correspondant à leur redatation HYP.

B) Dessin basé sur la source citée.

Crédits: (A) J.Z., (B) G. Casella.

Les caractéristiques morphologiques de l'enfant, comme ses jambes courtes et son menton proéminent, illustrent une hybridation réussie entre les deux espèces. Ces traits suggèrent que les descendants de ces unions étaient viables et bien adaptés à leur environnement. Cette découverte renforce l'idée que les Néandertaliens n'ont pas simplement disparu, mais qu'ils ont contribué au patrimoine génétique des humains modernes, notamment en Europe.

Enfin, cette étude souligne l'importance des méthodes scientifiques innovantes pour revisiter les découvertes anciennes. Grâce à des techniques comme la datation au radiocarbone spécifique aux composés, les chercheurs peuvent désormais explorer des questions restées sans réponse pendant des décennies. L'enfant de Lapedo n'est pas seulement un témoignage du passé, mais aussi un rappel que notre histoire évolutive est bien plus interconnectée qu'on ne l'imaginait.

Pour aller plus loin: Qu'est-ce que la datation au radiocarbone spécifique aux composés ?

La datation au radiocarbone spécifique aux composés (CSRA) est une technique avancée qui permet de dater des échantillons archéologiques avec une grande précision. Contrairement aux méthodes traditionnelles, qui analysent le collagène en vrac, la CSRA cible des acides aminés spécifiques, comme l'hydroxyproline, présents presque exclusivement dans les os. Cette approche réduit les risques de contamination et offre des résultats plus fiables, même pour des échantillons mal conservés.

Cette méthode repose sur l'extraction et la purification de composés organiques spécifiques, comme les acides aminés du collagène osseux. En isolant ces molécules, les chercheurs peuvent mesurer leur teneur en carbone 14, un isotope radioactif dont la désintégration permet de déterminer l'âge des échantillons. L'hydroxyproline, par exemple, est un marqueur idéal car elle est rare dans la nature en dehors du collagène, ce qui garantit que les mesures ne sont pas faussées par des contaminants externes.

La CSRA a déjà été utilisée avec succès sur d'autres sites préhistoriques, comme la grotte de Vindija en Croatie, où elle a permis de clarifier l'âge des restes néandertaliens. Cette technique ouvre de nouvelles perspectives pour l'archéologie, en permettant de dater avec précision des échantillons et en améliorant notre compréhension des chronologies préhistoriques. Elle représente ainsi un outil essentiel pour explorer les interactions entre espèces humaines et reconstituer notre histoire évolutive.