Les cellules dendritiques sentinelles du système immunitaire

Publié par Redbran,

Source: Institut CurieAutres langues:

Source: Institut CurieAutres langues:

1

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

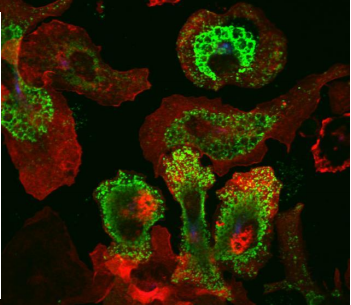

Randonnée, coup de frein, marche rapide vers les lymphocytes T: ainsi pourrait se résumer la "vie" des cellules dendritiques et plus précisément la mise en place de l'immunité adaptative. Cette réaction du système immunitaire spécifiquement dirigée contre un ennemi apparaît comme l'une des pistes les plus prometteuses pour éliminer les cellules tumorales. Grâce aux travaux menés à l'Institut Curie par les équipes de Ana Maria Lennon-Duménil, directrice de recherche Inserm, et Matthieu Piel, directeur de recherche CNRS, et publiés dans Nature Cell Biology, les mécanismes de déplacement des cellules dendritiques sont mieux compris.

Confronté aux assauts extérieurs (virus ou bactérie), l'organisme se défend en activant son système immunitaire. Souvent comparé à une armée, ce dispositif très complexe est capable de mobiliser plusieurs types de cellules et de produire des molécules spécifiques pour défendre notre organisme.

Le système immunitaire dispose de deux lignes de défense. La première est l'immunité innée: dépourvue de mémoire, elle veille en permanence afin de détecter les cellules anormales, tumorales ou infectées par un virus. La deuxième, plus longue à mettre en place, est l'immunité adaptative, spécifiquement dirigée contre l'ennemi.

Pour déclencher cette réponse immunitaire adaptative, il faut tout d'abord repérer l'adversaire puis en isoler un fragment caractéristique, un antigène. Ce sont les cellules dendritiques, sentinelles du système immunitaire, qui assurent ce double rôle. Après avoir détecté une cellule potentiellement dangereuse, elles l'ingèrent partiellement et la décomposent.

"Une chose est sûre. Les cellules dendritiques, souvent décrites comme les sentinelles de l'organisme ont besoin de se déplacer pour remplir leur fonction, explique Ana Maria Lennon-Duménil, directrice de recherche Inserm et chef de l'équipe Régulation spatio-temporelle de la présentation des antigènes (Inserm/Institut Curie) (1). Mais leur vitesse de déplacement varie en fonction de leur pérégrination et plus exactement de l'objectif de leur déplacement".

Les cellules dendritiques entre promenade, accélération et freinage

Rapides ou lentes, les cellules dendritiques immatures sillonnent les tissus à la recherche d'intrus potentiellement dangereux pour l'organisme. Lorsqu'elles repèrent une bactérie, un parasite, un champignon ou un virus, elles s'arrêtent pour en ingérer un morceau. En possession d'un tel antigène, elles deviennent matures. Elles activent alors à leur surface des récepteurs qui vont leur permettre de trouver leur chemin vers les vaisseaux lymphatiques, jusqu'à leur objectif final: les lymphocytes T.

"Les cellules dendritiques apprennent aux lymphocytes T à reconnaître le danger pour qu'ils puissent l'éliminer", souligne Ana Maria Lennon-Duménil. "Cette phase essentielle au déclenchement de la réponse immunitaire repose sur les capacités migratoires des cellules dendritiques et surtout leur aptitude à varier leur vitesse", enchérit Matthieu Piel, directeur de recherche CNRS et chef de l'équipe Biologie cellulaire systémique de la polarité et de la division (CNRS/IPGG/Institut Curie) (2).

Immatures, les cellules dendritiques oscillent entre accélération et freinage. Matures, elles se hâtent vers leur objectif final. Tout cela dans un environnement confiné, au milieu d'autres cellules. C'est là que les micro-objets développés par l'équipe du biophysicien de Matthieu Piel entrent en jeu: grâce à des micro-canaux qui reproduisent le confinement des cellules dans les tissus, Pablo Vargas, post-doctorant qui travaille avec les deux équipes, a pu étudier les mécanismes moléculaires sous-jacents à ces vitesses de migrations distinctes. "L'initiation des lymphocytes T nécessitent que les cellules dendritiques passent par trois modes de migrations caractérisées par trois modes d'assemblage différents de l'actine (3), chacun régulé par l'action d'un complexe de protéines", explique le jeune chercheur. C'est en effet ce réseau de filaments extrêmement dynamique qui permet à la cellule de changer de forme, de se diviser, de se déplacer.

Le recours à des mécanismes d'assemblage de l'actine distincts donne à la cellule dendritique la "bonne" vitesse à chacune des étapes préliminaires à l'initiation des lymphocytes T, lorsqu'elle patrouille à la recherche des intrus, quand elle a besoin de freiner sa course pour les attaquer ou quand elle a besoin d'accélérer pour attaquer les intrus lors d'une nouvelle attaque

"Grâce à cet apprentissage, le "profil" de l'ennemi est gardé en mémoire. C'est ce que l'on appelle l'immunité adaptative", décrit Ana-Maria Lennon-Duménil. Face aux cellules tumorales, ce système de défense rencontre parfois des difficultés et échoue. Il est alors nécessaire de le stimuler pour qu'il agisse. La connaissance détaillée de l'ensemble des mécanismes en jeu devrait permettre la mise au point de nouvelles stratégies d'immunothérapie ou le renforcement de celles existantes.

Pour en savoir plus: qu'est-ce que le système immunitaire ? Comment fonctionne-t-il ?

Le système immunitaire dispose de deux lignes de défense. La première est l'immunité innée: dépourvue de mémoire, elle veille en permanence afin de détecter les cellules anormales, tumorales ou infectées par un virus. La deuxième, plus longue à mettre en place, est l'immunité adaptative, spécifiquement dirigée contre l'ennemi. Elle nécessite une phase "d'apprentissage" de 5 à 7 jours au cours de laquelle les lymphocytes T et B – et tout particulièrement les cellules-tueuses de l'organisme, les lymphocytes T CD8+ – apprennent à reconnaître la cible à éliminer. Grâce à cet apprentissage, le "profil" de l'ennemi est gardé en mémoire et l'organisme est prompt à réagir lors d'une seconde rencontre. C'est donc au fil du temps que se développe une immunité adaptative performante, ce qui explique que les jeunes enfants soient particulièrement sensibles aux infections. Progressivement ils acquièrent une mémoire et donc la capacité de réagir aux agents infectieux. La vaccination se base sur cette capacité du système immunitaire à mémoriser un ennemi pour réagir rapidement en sa présence.

Un long processus d'apprentissage

Pour déclencher cette réponse immunitaire adaptative, il faut tout d'abord repérer l'adversaire puis en isoler un fragment caractéristique, un antigène. Ce sont les cellules dendritiques, sentinelles du système immunitaire, qui assurent ce double rôle. Après avoir détecté une cellule potentiellement dangereuse, par exemple infectée par un virus, elles l'ingèrent partiellement et la décomposent. C'est parmi ces "morceaux" que se trouve l'antigène qui servira à caractériser le virus et à être reconnus par le système immunitaire. Il s'agit généralement d'un fragment de protéine. L'antigène est ensuite véhiculé vers un compartiment cellulaire (réticulum endoplasmique), où il s'associe avec des molécules transporteuses (Complexe Majeur Histocomptabilité, CMH). Il est alors amené vers la surface des cellules dendritiques pour être présenter au système immunitaire. En possession de ce morceau caractéristique de l'intrus, les cellules dendritiques migrent ensuite vers les ganglions lymphatiques, le quartier général du système immunitaire, où se trouvent les lymphocytes T.

L'antigène permet d'apprendre aux lymphocytes T à reconnaître l'ennemi qu'ils devront éliminer. La rencontre entre une cellule dendritique et un lymphocyte T, et la reconnaissance de l'antigène niché dans une molécule du CMH par le récepteur du lymphocyte T va entrainer la multiplication et l'activation des lymphocytes T. Ces derniers vont ainsi déclencher des hostilités ciblées afin de débarrasser l'organisme des bactéries, des cellules tumorales ou des cellules infectées par un virus. Notre système immunitaire peut ainsi éliminer tout intrus étranger à notre organisme, puisque sa fonction première est de combattre les microbes (virus, bactéries...). Ce qu'il sait très bien faire: en 48 heures il est capable d'éliminer un virus sans aucune aide extérieure. En revanche, il rencontre parfois des difficultés et échoue. C'est notamment le cas avec les cellules tumorales.

Notes:

(1) Laboratoire Immunité et cancer U932 Inserm/Institut Curie dirigé par Sebastian Amigorena.

(2) Laboratoire Compartimentation et dynamique cellulaires UMR144 CNRS/Institut Curie dirigé par Bruno Goud.

(3) L'actine est une protéine importante pour l'architecture et les mouvements cellulaires. Elle est présente dans toutes les cellules du corps.

Pour plus d'information voir:

Innate control of actin nucleation determines distinct migratory behaviors in dendritic cells - Nature Cell Biology,7 décembre 2015, DOI 10.1038/ncb3284